論文專著:

論文專著:

發表論文:

發表論文:

1 氣候變化條件下東北地區多年凍土變化預測 魏智; 金會軍; 張建明; 于少鵬; 韓旭軍; 吉延峻; 何瑞霞; 常曉麗 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 西北民族大學土木工程; 甘肅省白銀市水電勘測設計院; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所遙感與地理信息科學研究室; 甘肅省電力設計院 2011-01-15

2 青藏高原多年凍土層中地下冰儲量估算及評價 趙林; 丁永建; 劉廣岳; 王紹令; 金會軍 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所青藏高原冰凍圈觀測研究站; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所冰凍圈科學國家重點實驗室; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室 2010-02-15

3 黃河源區凍土特征及退化趨勢 金會軍; 王紹令; 呂蘭芝; 何瑞霞; 常曉麗; 羅棟梁 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室 2010-02-15

4 格爾木-拉薩成品油管道沿線凍土工程和環境問題及其防治對策 何瑞霞; 金會軍; 呂蘭芝; 常曉麗; 王紹令; 楊思忠; 姚志祥; 王安平; 劉伶俐; 高曉飛; 陳友昌; 翟鎮遠 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國石油管道分公司管道科技中心; 中國石油大慶油田工程有限公司 2010-02-15

5 國內外凍土區路基地溫控制措施 魏智; 金會軍; 韓旭軍 凍土工程國家重點實驗室中國科學院蘭州寒區旱區環境與工程研究所; 白銀市水電勘測設計院; 西北民族大學 2010-04-20

6 中俄輸油管道(漠河-大慶段)主要凍土環境問題探析 楊思忠; 金會軍; 于少鵬; 陳友昌; 郝加前; 翟正元 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 大慶油田工程公司 2010-04-15

7 中俄原油管道(漠河—大慶段)地基土融沉穩定性評價研究 吉延峻; 金會軍; 王國尚; 張建民 甘肅省電力設計院; 中國科學院凍土工程國家重點實驗室 2010-04-15

8 寒區對研究設計施工的影響——第14屆寒區工程學術會議綜述 盛煜; 張建明; 金會軍; 張明義 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室 2010-06-15

9 中俄原油管道工程(漠河大慶段)沿線氣溫、地表和淺層地溫年際變化特征 呂蘭芝; 金會軍; 常曉麗; 羅棟梁 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室 2010-08-15

10 積雪底部溫度(BTS)方法在凍土分布調查和模型研究中的應用:研究進展 常曉麗; 金會軍; 孫海濱; 何瑞霞; 羅棟梁 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 內蒙古根河市氣象局 2010-08-15

11 大興安嶺伊圖里河地區的冰楔冰氫、氧同位素記錄及其反映的古溫度變化 楊思忠; 金會軍 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室 2010-12-15

12 青藏高原東北部冬給措納湖湖區冰緣環境探討 羅棟梁; 金會軍; 楊思忠; Bernd Wünnerman 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 南京大學地理與海洋科學學院 2010-10-15

13 興安嶺多年凍土退化特征 金會軍; 王紹令; 呂蘭芝; 于少鵬 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室 2009-04-15

14 中俄管道(漠河—烏爾其段)多年凍土環境工程地質區劃和評價 金會軍; 王紹令; 呂蘭芝; 吉延峻; 何瑞霞; 常曉麗; 郝加前 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國石油大慶油田工程有限公司 2009-07-15

15 東北北部凍土退化與寒區生態環境變化 何瑞霞; 金會軍; 呂蘭芝; 于少鵬; 常曉麗; 楊思忠; 王紹令; 孫廣友 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 哈爾濱學院地理系; 中國科學院東北地理與農業生態研究所 2009-06-15

16 基于Kriging插值的黑河分水后中游地下水資源變化 魏智; 金會軍; 藍永超; 吳錦奎; 胡興林; 楊思忠 中國科學院蘭州寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 西南林學院; 白銀市水電勘測設計院; 流域水文與應用生態實驗室中國科學院蘭州寒區旱區環境與工程研究所; 甘肅省水文水資源局 2009-03-15

17 甘肅省公路沿線典型地段含鹽量對凍脹鹽脹特性影響的試驗研究 李國玉; 喻文兵; 馬巍; 齊吉琳; 金會軍; 盛煜 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室 2009-08-10

18 格拉管道環境變化與管道工程問題的防治措施 何瑞霞; 金會軍; 常曉麗; 羅棟梁 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室 2009-09-25

19 東北北部多年凍土的退化現狀及原因分析 何瑞霞; 金會軍; 常曉麗; 呂蘭芝; 于少鵬; 楊思忠; 王紹令; 孫廣友 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 哈爾濱學院地理系; 中國科學院東北地理與農業生態研究所 2009-10-15

20 伊圖里河冰楔溫度變化與微生物數量的相關性初探 楊思忠; 金會軍; 文茜; 羅棟梁; 于少鵬 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 西北民族大學電氣工程學院; 哈爾濱學院地理系 2009-11-15

21 內蒙古及東北地區古凍土及古環境考察研究新進展 楊思忠; 金會軍; 郭東信; 呂蘭芝; 常曉麗; 何瑞霞; 于少鵬; 孫廣友; 張秋良; 周梅 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院東北地理與農業生態研究所; 內蒙古農業大學 2009-12-15

22 青藏高原中、東部全新世以來多年凍土演化及寒區環境變化 金會軍; 趙林; 王紹令; 郭東信 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室和青藏高原冰凍圈觀測試驗研究站; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室和青藏高原冰凍圈觀測試驗研究站; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室和青藏高原冰凍圈觀測試驗研究站 蘭州 2006-03-30

23 凍土區輸油管道工程基礎穩定性研究 金會軍; 喻文兵; 高曉飛; 陳友昌; 姚志祥 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國石油天然氣管道工程有限公司; 大慶油田工程設計技術開發有限公司; 中國人民解放軍62217部隊 2006-02-28

24 對格拉管線一次排堵鉆孔意外失火事故分析 姚志祥; 金會軍 中國人民解放軍62217部隊; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室 青海格爾木; 甘肅蘭州 2006-04-30

25 大小興安嶺多年凍土退化及其趨勢初步評估 金會軍; 于少鵬; 呂蘭芝; 郭東信; 李英武 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室 甘肅蘭州; 甘肅蘭州; 哈爾濱學院地理系; 黑龍江哈爾濱; 哈爾濱鐵路局齊齊哈爾鐵路分局伊圖里河辦事處; 內蒙古牙克石 2006-08-30

26 青藏工程走廊凍土環境工程地質區劃及評價 金會軍; 王紹令; 俞祁浩; 吳青柏; 魏智 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室 蘭州 2006-11-15

27 阿拉斯加輸油管的設計和施工方式方案變更過程及其背后的原因和哲學思想(英文) Max Clifton Brewer; 金會軍; 胡萬志; 張欣佳; 陳劍鋒 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; United States Geological Survey 4200 University Drive; 中國石油管道分公司; 甘肅蘭州; Anchorage; Alaska99508; 河北廊坊 2006-12-30

28 氣候變暖條件下,中(高)亞洲地區不穩定型凍土的巨大挑戰和創新解決方案:——來自首屆亞洲凍土大會及會后青藏高原考察的總結報告 金會軍; 馬巍; 賴遠明; 吳青柏; 王貴榮; 牛富俊; 沈永平; 趙淑萍; Jerry Brown; Max C.Brewer 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; International Permafrost Association; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室 甘肅蘭州; 甘肅蘭州; Box7 Woods Hole; MA02543 2006-12-30

29 中德合作三江源區和甜水海地區多年凍土退化過程科學考察和研究進展 俞祁浩; Kurt Roth; 金會軍; 潘喜才; Schiwek Philip Martin; 盛煜; 魏智; 吳吉春 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; Institute of Environmental Physics University of Heidelberg; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; Institute of Environmental Physics; University of Heidelberg; 甘肅蘭州; D-69120 Heidelberg; Germany 2006-12-30

30 中德聯合冬給措納湖地區寒區環境變遷研究進展 楊思忠; 金會軍; Bernhard Diekmann; Bernd Wünnemann; Steffen Mischke; 吉延峻; 陳建輝; 楊奇麗 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research Potsdam; Germany; Free University of Berlin; Berlin; 蘭州大學資源環境學院; 甘肅蘭州 2006-12-30

31 阿拉斯加原油管道設計原則與特殊施工要點 陳健峰; 胡萬志; 金會軍; 喻文兵; 童長江; Max C.Brewer 中國石油管道公司; 中國科學院寒旱所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院寒旱所凍土工程國家重點實驗室; Alaska Science Center United States Geological Survey 2006-12-30

32 青藏公路沿線凍土的地溫特征及退化方式 金會軍; 趙林; 王紹令; 晉銳 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室 青藏高原冰凍圈觀測試驗研究站; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 青藏高原冰凍圈觀測試驗研究站 2006-11-30

33 微生物對凍土生境的適應以及對全球變化和寒區工程擾動的響應:進展與展望 楊思忠; 金會軍; 魏智; 吉延峻; 何瑞霞 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室 甘肅蘭州; 甘肅蘭州 2007-04-15

34 黑河流域水工程對生態環境的影響 魏智; 金會軍; 藍永超; 王樹洲; 吳錦奎 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土國家重點實驗室; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土國家重點實驗室; 白銀市水電勘測設計院; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土國家重點實驗室 蘭州; 中國科學院研究生院; 寧夏白銀 2007-07-15

35 高溫多年凍土區凍土地基預先融化技術研究現狀及展望 郝加前; 吉延峻; 何乃武; 魏智; 楊思忠; 何瑞霞; 金會軍 大慶油田工程有限公司; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國公路工程咨詢集團有限公司; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室 黑龍江大慶; 甘肅蘭州 2007-08-15

36 黑河分水對中下游水環境的影響 魏智; 金會軍; 南永超; 楊思中; 吳錦奎; 王樹洲 中國科學院蘭州寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院蘭州寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 白銀市水電勘測設計院; 白銀市水電勘測設計院 蘭州; 中國科學院研究生院; 甘肅白銀 2007-10-15

37 凍土區埋地熱油管道土壤融化圈特征數值分析 何樹生; 金會軍; 喻文兵; 張淑娟 中國石油天然氣管道工程有限公司; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室 2008-01-15

38 主動和被動的凍土地溫控制方法和技術 魏智; 金會軍; 張建明; 吳錦奎; 楊思中; 吉延峻 中國科學院蘭州寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院蘭州寒區旱區環境與工程研究所流域水文與應用生態實驗室; 甘肅省電力設計院 2008-11-15

39 沼澤濕地與多年凍土的共生模式——以中國大興安嶺和小興安嶺為例 孫廣友; 金會軍; 于少鵬 中國科學院東北地理與農業生態研究所; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所; 凍土工程國家重點實驗室; 哈爾濱學院 2008-12-15

40 中國-俄羅斯原油管道工程(漠河-大慶段)凍土工程地質考察與研究進展 李國玉; 金會軍; 盛煜; 張建明; 俞祁浩; 齊吉琳; 溫智; 呂蘭芝; 童長江; 郭東信; 王紹令; 魏智; 楊思忠; 吉延俊; 于少鵬; 何瑞霞; 常曉麗; 郝加前; 陳友昌; 吳偉; 翟鎮遠; 趙意民 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國石油天然氣股份有限公司大慶油田工程有限公司; 中國石油天然氣股份有限公司大慶油田工程有限公司 甘肅蘭州; 甘肅蘭州; 黑龍江大慶 2008-02-15

41 中國東北大興安嶺多年凍土與寒區環境考察和研究進展 常曉麗; 金會軍; 何瑞霞; 楊思忠; 于少鵬; 呂蘭芝; 郭東信; 王紹令; 康興成 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室 甘肅蘭州; 甘肅蘭州 2008-02-15

42 黑河分水后下游地下水位和可開采儲量的變化 魏智; 金會軍; 藍永超; 吳錦奎; 胡興林; 吉延軍 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 白銀市水電勘測設計院; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室 甘肅蘭州; 中國科學院研究生院; 甘肅白銀; 甘肅蘭州 2008-05-15

43 黑河實施分水后中游灌區地下水資源量的變化分析 魏智; 金會軍; 藍永超; 胡興林; 吳錦奎; 楊思忠; 吉延峻 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院寒旱區流域水文與應用生態實驗室; 甘肅省水文水資源局; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室 甘肅蘭州; 中國科學院研究生院; 白銀市水電勘測設計院; 甘肅白銀; 甘肅蘭州 2008-04-15

44 東北多年凍土區埋地輸油管道周圍溫度場特征非線性分析 何樹生; 喻文兵; 陳文國; 余志峰; 金會軍 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國石油天然氣管道工程有限公司; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室 甘肅蘭州; 河北廊坊; 甘肅蘭州 2008-04-15

45 中俄原油管道沿線典型土樣凍脹性試驗研究 吉延峻; 金會軍; 張建明; 何乃武 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國公路工程咨詢集團有限公司 甘肅蘭州; 甘肅省電力設計院; 甘肅蘭州 2008-04-15

46 東北地區凍土50年來的氣溫環境變化 魏智; 金會軍; 羅崇旭; 張建明; 呂蘭芝; 楊思忠; 吉延軍 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 甘肅省建筑科學研究院; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室 甘肅蘭州; 白銀市水電勘測設計院; 甘肅白銀; 甘肅蘭州 2008-06-28

47 凍土區石油污染物遷移及清除研究進展 楊思忠; 金會軍; 吉延峻; 何瑞霞; 魏智 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室 甘肅蘭州; 甘肅蘭州 2008-06-15

48 應用探地雷達研究中國小興安嶺地區黑河-北安公路沿線島狀多年凍土的分布及其變化 俞祁浩; 白旸; 金會軍; 錢進; 潘喜才 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室 甘肅蘭州; 甘肅蘭州 2008-06-15

49 青藏高原中、東部局地因素對地溫的雙重影響(Ⅰ):植被和雪蓋 金會軍; 孫立平; 王紹令; 何瑞霞; 呂蘭芝; 于少鵬 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 青海省地方鐵路辦公室 2008-08-15

50 青藏高原中、東部局地因素對地溫的雙重影響(Ⅱ):砂層和水被 呂蘭芝; 金會軍; 王紹令; 薛嫻; 何瑞霞; 于少鵬 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所沙漠與沙漠化院重點實驗室 2008-08-15

51 寒區線性工程沿線凍土區的植被恢復 楊思忠; 金會軍; 吉延峻; 魏智; 何瑞霞 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室 2008-10-15

52 正在變暖的地球上的多年凍土——2008年第九屆國際凍土大會(NICOP)綜述 馬巍; 金會軍 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室 2008-10-15

53 凍融作用對凍土區微生物生理和生態的影響 楊思忠; 金會軍 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室 2008-10-15

54 多年凍土區輸油管道工程中的(差異性)融沉和凍脹問題 金會軍; 喻文兵; 陳友昌; 高曉飛; 李馥清; 姚志祥 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 大慶油田工程設計技術開發有限公司; 中國石油天然氣管道公司; 中國石化集團寧波工程有限公司; 中國人民解放軍62217部隊 甘肅蘭州; 甘肅蘭州; 黑龍江大慶; 河北廊坊; 青海格爾木 2005-06-30

55 阿拉斯加北極地區的工程設計和施工經驗及教訓 金會軍; Max C.Brewer 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所凍土工程國家重點實驗室; 美國地質調查局阿拉斯加分部 甘肅蘭州; 阿拉斯加安克雷奇99508 2005-02-28

56 黑河出山徑流量年際變化特征和趨勢研究 藍永超; 康爾泗; 金會軍; 張生才; 陳明征; 陳學林 中國科學院蘭州冰川凍土研究所; 中國科學院蘭州冰川凍土研究所; 甘肅省張掖地區水文水資源局 1999-03-30

57 西北干旱區內陸河流域出山徑流變化趨勢對氣候變化響應模型 康爾泗; 程國棟; 藍永超; 金會軍 中國科學院蘭州冰川凍土研究所; 中國科學院蘭州冰川凍土研究所 1999-12-30

58 塔里木河流域12kaBP以來沙漠演化與氣候變化研究 馮起; 蘇志珠; 金會軍 中國科學院蘭州冰川凍土研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院蘭州沙漠研究所; 中國科學院蘭州冰川凍土研究所凍土工程國家重點實驗室 1999-12-30

59 青藏高原濕地CH_4排放評估 金會軍; 吳杰; 程國棟; 中野智子; 孫廣友 中國科學院冰川凍土研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院應用生態研究所; 中國科學院冰川凍土研究所凍土工程國家重點實驗室; 日本東京都立大學地理系; 中國科學院長春地理研究所 1999-08-23

60 ENSO事件對青藏高原古里雅冰芯中現代δ~(18)O的影響 章新平; 姚檀棟; 金會軍 湖南師范大學國土學院; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所 2000-03-30

61 氣候變化對中國多年凍土和寒區環境的影響 金會軍; 李述訓; 王紹令; 趙林 中國科學院蘭州冰川凍土研究所; 中國科學院蘭州冰川凍土研究所 2000-03-23

62 青藏高原古里雅冰芯中現代δ~(18)O記錄與ENSO關系的分析 章新平; 中尾正義; 姚檀棟; 金會軍 湖南師范大學國土學院地理科學系; 名古屋大學大氣水圈科學研究所; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所; 中國科學院寒區旱區環境與工程研究所 2000-12-25

63 南極南設得蘭群島近百年年平均氣溫變化趨勢 韓建康; 金會軍; 許晨海; 康建成; 溫家洪 中國科學院蘭州冰川凍土研究所; 中國氣象科學研究院; 中國極地研究所 1995-09-30

64 南極洲喬治王島柯林斯冰帽的溫度分布 韓建康; 溫家洪; 尚新春; 金會軍 中國科學院蘭州冰川凍土研究所; 中國極地研究所; 蘭州大學; 中國科學院蘭州冰川凍土研究所 1995-03-30

65 青藏高原五道梁凍土活動層表面二氧化碳和甲烷的排放 林清; 金會軍; 程國棟; 李寧 中國科學院蘭州冰川凍土研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院蘭州地質研究所 1996-12-30

66 水合甲烷與全球變化 金會軍; 程國棟 中國科學院蘭州冰川凍土研究所凍土工程國家重點實驗室 1997-09-30

67 凍土區甲烷排放研究進展 金會軍; 程國棟 中國科學院蘭州冰川凍土研究所凍土工程國家重點實驗室 1997-06-15

68 天山烏魯木齊河源冰達坂多年凍土溫度監測 金會軍; 劉宗香; 曾根敏雄 中國科學院蘭州冰川凍土研究所天山冰川觀測試驗站; 日本北海道大學低溫科學研究所 1998-02-15

69 時域反射儀在寒區凍融土參數測試中的應用 王國尚; 金會軍; 林清 中國科學院蘭州冰川凍土研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院蘭州冰川凍土研究所青藏高原綜合觀測研究站 1998-02-15

70 青藏高原花石峽凍土站高寒濕地CH_4排放研究 金會軍; 程國棟; 徐柏青; 中野智子 中國科學院蘭州冰川凍土研究所凍土工程國家重點實驗室; 中國科學院蘭州冰川凍土研究所冰芯與寒區環境開放研究實驗室; 環境廳國立環境研究所 1998-05-15

71 天山烏魯木齊河源末次冰期以來氣候變化與多年凍土的形成 趙林; 邱國慶; 金會軍 中國科學院蘭州冰川凍土研究所; 中國科學院蘭州冰川凍土研究所 1993-04-02

72 東天山中段烏魯木齊河上游凍土熱狀況研究 金會軍; 邱國慶; 趙林; 王淑娟; 曾仲鞏 中國科學院蘭州冰川凍土研究所; 中國科學院蘭州冰川凍土研究所 1993-04-02

73 中俄原油管道沿線油溫分布特征研究 李國玉; 盛煜; 金會軍; 馬巍; 溫智 2009-10-15

74 中俄輸油管道(漠河—烏爾其段)多年凍土及生態環境問題探討 何瑞霞; 金會軍 2009-10-15

75 中俄管道沿線寒區生態環境現狀分析 何瑞霞; 金會軍; 王紹令; 呂蘭芝 2010-05-05

76 青藏高原中、東部多年凍土的演化歷史和退化方式 金會軍; 趙林; 王紹令 2005-08-01

77 氣候變暖和人類活動影響下的東北凍土變化 金會軍; 王紹令; 呂蘭芝 2008-07-01

媒體報道:

媒體報道:

專訪金會軍——凍土退化是一種災難

核心提示

不久前,中科院寒區旱區環境與工程研究所發布了幾條驚人的消息:“天山烏魯木齊河源區多年凍土迅速退化”、“長江源區沼澤濕地保護神——多年凍土層正在大面積消亡”、“黃河源區多年凍土層變薄,凍土面積縮小,融區范圍擴大”。

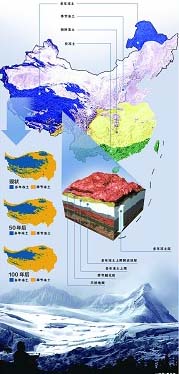

根據觀測研究,凍土退化的一個標志是全球多年凍土溫度大部分在升高。研究發現,50年來,青藏高原凍土活動層增加了1米左右的范圍;西伯利亞高原凍土活動層則增加了20—30厘米。同時,季節凍土的變化更為顯著。中國近50年來凍土面積縮小了10%—15%,整個北半球縮小了7%—10%,大約300萬—400萬平方公里。專家預測,未來7年青藏高原厚度小于10米的多年凍土將消失。

凍土大面積消亡的原因是多方面的,但全球性的氣候變暖和人類活動的影響是兩大主要原因。專家比喻說,凍土層就好像是一層防滲堵漏的塑料布,塑料布一旦壞了,那就要漏水。

地球表面上,多年凍土面積占陸地面積的25%

遼寧日報:金老師,我們對“凍土”以及相關的概念不是很了解,首先請您為我們科普一下有關“凍土”的相關概念。

金會軍:凍土主要是指溫度在0℃或0℃以下的各種巖石和土壤。也有學者將非正溫(0℃以下)的巖土分為兩類:含有冰的稱凍土,不含有冰的稱為寒土;不含有重力水的稱為干寒土,而含有鹽水的稱為濕寒土。

凍土區指非正溫的那部分地殼,包括巖石圈和土壤圈,不論含不含冰和水。按照巖土的凍結狀態保持時間,凍土一般可分為瞬時凍土、短時凍土(數小時至半月)、季節凍土(半月至數月)、多年凍土(1年以上至數萬年以上)。在多年凍土區,有些地段受特殊的水熱條件,比如大中型河流、湖泊、沙漠和城市“熱島”等影響,而不能發育多年凍土,這些地段稱為融區。融區可發育瞬時、短時和季節凍土。

遼寧日報:嗯,聽明白了。凍土應該分布在高寒地區,中國的凍土分布情況怎么樣?

金會軍:第四紀以來,全球氣候變冷,曾發生多次冰期,形成了大面積巨厚凍土。隨全新世以來氣候變暖,凍土經過多次消長,總體上處于退化趨勢。地球表面上,多年凍土面積占陸地面積的25%。俄羅斯、加拿大國土面積的50%、美國阿拉斯加州的75%和中國的22%為多年凍土所盤踞。季節凍土則遍布于美國各大州和中國大部分國土,尤其是北方地區。

在中國,凍土有廣泛分布,其中多年凍土區面積占1/5強,面積約215萬平方公里,季節凍土則遍布大部分國土。在三大氣候區(東部季風區、西北干旱區和青藏高寒區),均有凍土分布。在進一步劃分的12個氣候帶中,多年凍土主要分布在寒溫帶、中溫帶北部和高原寒帶、高原溫帶。在南亞熱帶北部仍然存在季節凍土。比如,賀蘭山至哀牢山一線以東以西的廣大地區,以及秦嶺——淮河以北地區都有季節性凍土;短時凍土分布在秦淮線與南嶺之間。多年凍土主要分布在青藏高原、大小興安嶺、松嫩平原北部、西部的高山區,以及零星分布在季節凍土區的一些高山上,如五臺山、秦嶺、長白山、賀蘭山等。

遼寧日報:嗯,我們東北地區是多年凍土和季節凍土共存,凍土資源豐富。

金會軍:東北地區是我國的第二大多年凍土分布區,面積達39萬平方公里,也是我國唯一的高緯多年凍土區;主要位于內蒙古東北部,黑龍江中、西、北部和吉林的長白山,介于北緯46°30′至53°30′之間,海拔幾百米至2029米。季節凍土幾乎遍布全境,自然景觀包括大興安嶺中、北部的針葉林區、小興安嶺的針闊混交林、松嫩平原森林草原區和蒙古高原干草原、荒漠草原區北部。氣候上屬于我國最寒冷的寒溫帶和中溫帶北部。

人類移居外星須住凍土中

遼寧日報:這么多的凍土,對地球來說有哪些作用和意義?

金會軍:首先,凍土是一種寒區環境地質載體。地球表面和諸多行星、衛星上都在發生著廣泛的凍結、融化作用。因此,凍土的存在在宇宙中具有普遍性。人類和其他動植物、微生物、真菌等都必須適應這一環境。在寒區環境中的水文、生態和工程環境,以及相應的社會經濟發展結構中,都須加以考慮。比如,南北極、亞北極和北方、高原區,有多年凍土分布,大部分建筑必須考慮與多年凍土和諧共存。在我國的三江源區,多年凍土的水文和生態環境的變化,對流域或區域社會經濟和生態屏障的安全有舉足輕重的作用。

其次,凍土是一種特殊工程材料和寒區工程環境要素。與常溫的巖土工程材料不同,因為凍土的強度隨溫度發生顯著變化。例如,含土冰層或飽冰凍土融化后基本上沒什么承載力。此外,凍土一般都含有冰,而隨溫度和承載力變化可產生塑性變形。即使所受荷載不發生變化,其強度也會變小,凍土會發生緩慢變形。凍土和冰在凍結時會發生膨脹,融化時會沉降。由于反復凍結融化作用,往往會在適當的條件下發生水分向凍結區遷移,而在局部形成很高的含冰量。而且,這種變形并不均勻,在不同部位可形成差異性變形。因此,這種凍脹和融沉變形有時很大,若不采用適當的處理措施,會嚴重威脅建筑物基礎的安全可靠性或使用壽命。

再者,對于探索自然環境和宇宙空間等我們未來的生存空間具有重要意義。凍土區有很多的資源,如天然氣水合物和很多古老的細菌、病毒、真菌或保存完好的第四紀化石生物等,人類需要不斷探索。

假如人類遷移到地外空間,由于強烈的紫外線和惡劣的氣候環境,人類可能需要住在深度凍結的多年凍土中。在地球上實驗研究凍土和寒區環境,是邁向空間的重要組成部分。

遼寧日報:嗯,我看過國外專家對于我們移居火星的設想,就是鉆進地洞里。我國極地科考專家在極地打洞,估計也有這方面的考慮吧。同時,凍土也是環境變化的一個參照物。

金會軍:在多年凍土中,完好保存著很多氣候和環境變化的信息,因此很多方面可作為古氣候和環境重建的替代指標。如地溫反演、地下冰氫氧同位素溫度記錄、凍土中的植物孢粉、動物化石和微生物記錄等等,可提供從數百年、上千年乃至數以百萬年計的第四紀時期的氣候和環境狀況。因為多年凍土長期的地溫和凍結狀態,這些記錄比溫暖地區的要保存完好得多。如在俄羅斯、北美和我國的東北地區都發現了大量的猛犸象、披毛犀、劍齒虎等動物化石和考古學證據,凍土對這些研究的意義極其重大。正是由于這些記錄,我們才能窺測和比較詳細地了解很久以前的地質歷史。

遼寧日報:既然如此,這些凍土區能不能作為一種旅游資源存在?

金會軍:凍土區有很多有特色的旅游景觀和文化遺產,如第四紀冰川、凍土和古人類活動遺跡,遺跡化石動植物群,是難得的旅游資源。美國阿拉斯加在19世紀末和20世紀初淘金熱開挖的巷洞里,發現了大規模的多層不活動冰楔群,是研究古氣候和環境變化的自然博物館。 20世紀70年代,美國陸軍寒區工程實驗室將其進行開挖和修繕,形成了獨具特色的多年凍土隧洞,每年成千上萬的科學家、工程師、學生和旅游者來領略冰雪世界的風采,探索冰期氣候環境。據悉,在黑龍江漠河附近的古蓮河煤礦露天和洞巷采掘過程中,也發現了巨厚的地下冰體,其成因目前還沒有定論。大興安嶺行署和古蓮河煤礦、凍土工程國家重點實驗室將聯合對其進行深入研究,并將其建成地下冰博物館,創立一條凍土區煤礦和景觀旅游結合為一體的可持續發展的新路子。另外,我國的三江源區所進行的環境整治也已經初見成效,秀美的姊妹湖區和可可西里、青藏線等冰川草原和雪域天路,已成為廣大旅游愛好者神往的擺脫城市喧囂和解壓的去處。

遼寧日報:那些季節凍土,又會帶來哪些作用?

金會軍:季節性凍結和融化作用發生在地表數米以內的活動層。特別是在多年凍土區,活動層是寒區生態、水文和其他生物、工程等活動的場所,因此是最為活躍和至關重要的部位。下伏的多年凍土層由于長期處于凍結溫度以下,基本是不透水層。一般情況下,植物根系無法穿透。活動層是寒區生命的成長和生活空間,也是它們的水熱和養分來源地,以及大部分陸地水文過程發生處。活動層也是一個地——氣之間水熱和氣體交換的邊界層。隨著氣候變暖,融化加深,地表沉降可能加劇,所導致的水分的重分布和遷移,可對熱平衡和化學過程產生重要影響,例如對生物地球化學循環速率、生物量和生產率、有機質分解、主要溫室氣體的生成和吸收、排放等等。

凍土漸退,最終引爆人類災難

遼寧日報:前幾天,你們團隊發表科研報告,稱目前我國凍土退化嚴重。目前來看,凍土退化嚴重到什么程度,現狀什么樣?

金會軍:凍土退化主要指的是多年凍土隨著氣候變化和受人類活動影響而產生的地溫升高、變薄、面積連續性減小,甚至消失的一個過程。當然,季節或短期凍土也存在退化現象,主要表現在凍結期縮短、延遲、凍結強度變小,融化期加長、提早和加速,以及所產生的季節凍結層變薄、溫度升高、土壤產生凍結作用的區域縮減等。由于多年凍土是第四紀冰期的產物,隨全新世以來氣候變暖,凍土退化實際上早已開始,這一趨勢也可能將因為氣候變暖和人類活動干預而長期持續。

目前,全球大部分地區都監測到了多年凍土退化的現象,特別是北極苔原、北方地區和高山區,如西伯利亞、青藏高原,大、小和外興安嶺等地區。但是,有局部地區凍土比較穩定,如西伯利亞的雅庫茨克和加拿大西部的一些山間盆地。就我國而言,青藏高原地區的凍土退化比較顯著,特別是活動層加深、工程活動區變化劇烈等。東北地區則主要表現在人類活動對凍土退化影響顯著,因為這是全球人類活動最頻繁和深入的多年凍土區。由于150年來東北地區大規模資源開發,多年凍土南界可能已經北縮大約50-140公里。

最可怕的是在三江源區,凍土退化可能導致了大面積草場退化、甚至沙漠化。這歸結于凍土不斷變薄、稀疏,使凍結層上水、層下水和層間水的水力聯系發生了變化;地表水和土壤水可能轉而補給地下水。凍土中地下冰融化后,水分也可能不足以產生徑流或直接下滲到深層土壤。就季節凍土而言,大部分氣象臺站的監測都表明,季節凍土正處于快速退化過程中,我國也不例外。

遼寧日報:您認為,人類活動是凍土退化的主要原因嗎?

金會軍:凍土退化的主要原因是氣候變暖和環境變化,人類活動在很大程度上加速了凍土退化。由于自全新世以來,氣候總的趨勢是在變暖,凍土退化必然成為主要和廣泛的趨勢。特別是小冰期以來的變暖又與工業革命疊加。在很多地方,導致了凍土的廣泛、快速退化。

遼寧日報:的確是這樣,近些年來出現大面積的人進凍土退的現象。那么,凍土退化會帶來哪些災難或危害?

金會軍:直接危害就是環境變化,必然導致生態環境穩定性和人類社會環境的快速巨變,產生一系列的社會后果。例如,在東北很多地方,作為隔水層的薄層凍土一旦融透,其上發育的濕地生態系統可能會消亡。因為生態環境演替具有漸變的特點,很多物種對于環境巨變和突變一時難以適應,而導致寒區物種滅絕或北方生態系統穩定性受到嚴重影響,形成鏈式反應,最終會作用到人類身上。而濕地消亡,地球上二氧化碳吸收會減少,增加溫室效應。

遼寧日報:那我們應該如何應對凍土退化?

金會軍:首先是啟動或加強相關凍土退化的監測和預報等方面的研究,然后在此基礎上搞清凍土退化的制約因子和環境管護方法體系,科學應對凍土退化問題。其次,各級政府和廣大民眾需要高度關注凍土退化及其對生態環境和區域社會環境所帶來的嚴重后果,采取各種恰當的生態環境管護措施和政策來保護凍土與寒區環境,提高我國對凍土退化的應對能力。我國在這方面的工作起步較晚,與很多發達國家相比,差距還很大。

遼寧日報:您說的有點程式化。一句話,我們現在有沒有辦法不讓其退化?

金會軍:氣候變暖條件下,凍土退化是一種自然趨勢,因此沒有必要、也不可能在大規模尺度上,經濟合理地使其保持不退化。因為自然環境變化對于凍土退化的促進作用要遠比人類活動的作用來得強烈和迅速。特別是東北地區的興安嶺—貝加爾型多年凍土,強烈依賴于有利的局地條件,如濃密的植被、充足的水分和厚層泥炭、有機土覆蓋等。一旦這些條件被鏟除,多年凍土將在數年、數十年間退化殆盡。當然,在局部范圍,比如工程活動區內,保護多年凍土在一定時間尺度上保持穩定是可能的。青藏鐵路就是一例,采用了一系列的科學方法,可以減緩凍土退化。

遼寧日報:那么那些工程設施的安全可靠性如何來保證?

金會軍:由于許多寒區已建工程設施是在保護凍土的原則下修建和施工、運行的,氣候變化、人類活動導致的凍土退化超過了已有預期,因此,其安全可靠性大打折扣。而要整治則代價十分昂貴。在建的項目又受到傳統思維定式的束縛,保護凍土原則一時難以解決問題。雖然凍土退化廣泛,但不可能在數年內消退,完全采用破壞凍土的原則也十分困難。因此,當務之急是需要監測、研究、評價已建、再建和擬建設施在凍土退化條件下的安全可靠性與經濟合理性,在此基礎上,創新地提出解決這一難題的合理技術方案。

遼寧日報:嗯,就是說,人類目前還沒有能力來兼顧凍土和那些建設設施。

金會軍:我們畢竟還要用發展的眼光來看問題,還要結合二者的矛盾來看問題。凍土退化將釋放巨量碳,并使北方和北極生態系統從碳匯(吸收碳)向碳源(釋放碳)轉變,從而對氣候變暖形成正反饋。凍土退化本身比較緩慢,其上的生態和水文環境變化較快。而工程環境對凍土環境變化需要不斷適應。但是,漸變往往導致災難性的后果。這一點,正是我們人類急需解決的。

專家檔案

金會軍 中國科學院寒旱所研究員。2004年入選中科院百人計劃研究員。曾擔任中科院方向性項目首席科學家、中國石油技術開發項目“中俄原油管道工程凍土研究”項目經理等。正承擔項目包括國家重點實驗室專項、國家碳專項課題和973項目課題的凍土和氣候變化研究。最近主要在東北地區從事凍土與寒區工程研究,是我國東北凍土的主要研究者。 1993年以來,發表凍土學相關論著150余篇,其中與東北凍土研究相關的30余篇,SCI/EI論文16篇。主要科研成果體現在中俄原油管道工程凍害問題及工程措施、凍土工程地質、凍土退化與環境變化、濕地——森林與凍土共生等。關于氣候變化與凍土退化、第四紀凍土與古環境、管道工程和工程地質等論文,獲得國內外好評。

注:來源:遼寧日報 記者/周仲全